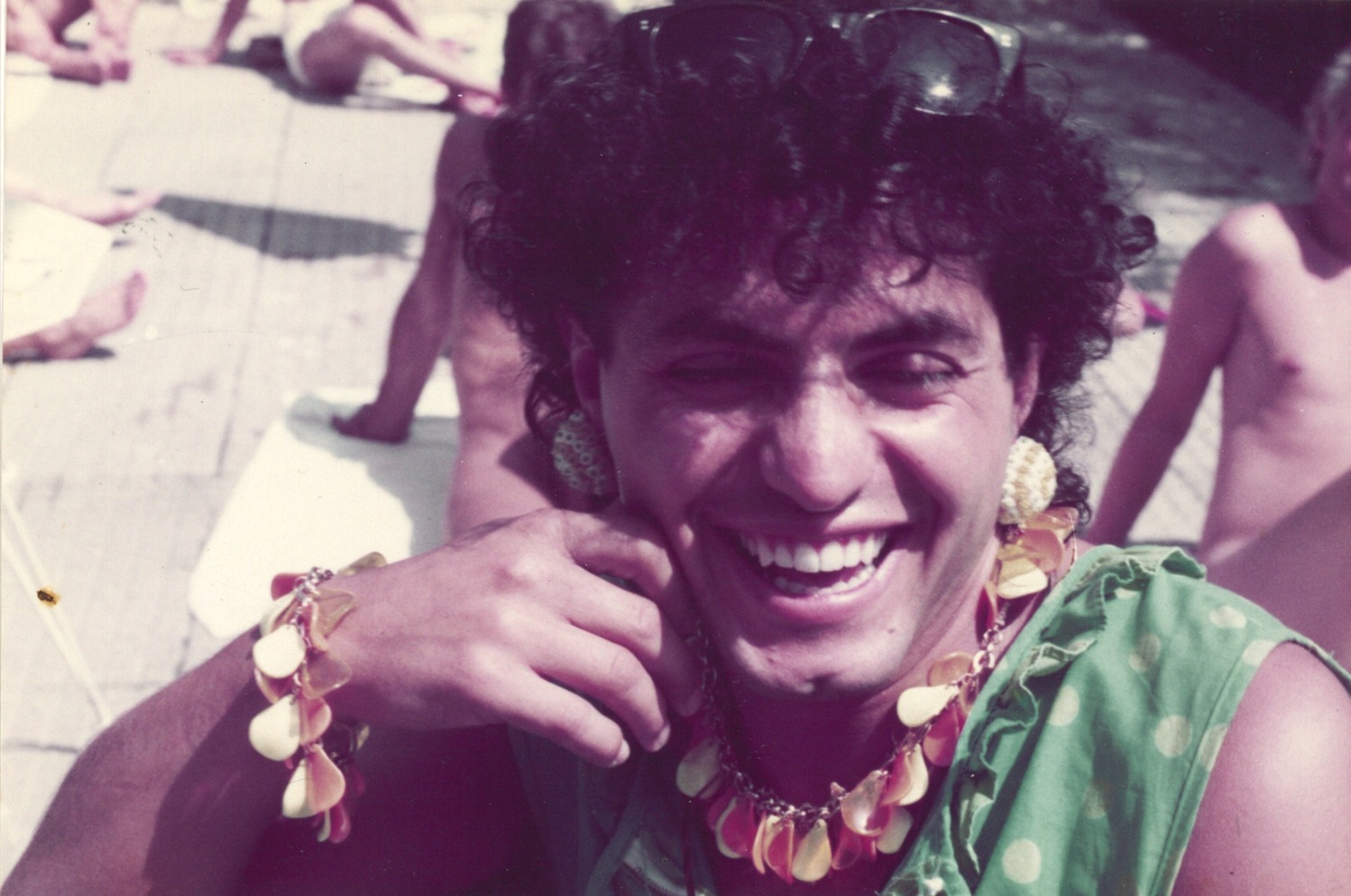

Ho intervistato più volte negli ultimi anni Ivan Teobaldelli. La prima volta al telefono, nel novembre del 2021, per raccogliere la sua testimonianza e i suoi ricordi per la seconda stagione del podcast Le Radici dell’Orgoglio. Poi nel 2022 in un altro paio di occasioni per farmi confermare alcune informazioni e intuizioni nell’ambito di ricerche che stavo svolgendo sugli ultimi anni Settanta, quando militava nel Collettivo di liberazione sessuale fondato da Elio Modugno dentro Democrazia Proletaria. L’ultima volta, invece, sono riuscito ad incontrarlo di persona, presso la Galleria Immaginaria di Firenze, di cui per anni è stato un collaboratore, il giorno del vernissage della mostra personale di un suo amico artista. In questa occasione abbiamo chiacchierato amabilmente per più di un’ora, con una intesa e un’empatia reciproca che ancora ha la capacità di intenerirmi.

Riporto qui integralmente la nostra conversazione.

Ivan, in che contesto sociale, politico e culturale nasce «Babilonia» nel 1982?

Ho conosciuto Felix Cossolo in occasione di un campeggio gay organizzato in Grecia da un’associazione omosessuale ellenica nel 1978. Lui era il responsabile di «Lambda» e di lì a poco avrebbe litigato con Pezzana (1) per un’intervista fasulla a Marco Pannella (2), che ad Angelo non era andata giù, l’aveva presa come una provocazione. Io già scrivevo come collaboratore per «Lambda», ma è stato in Grecia che abbiamo avuto per la prima volta l’occasione di conoscerci di persona. Siamo diventati amici cominciando a fare cose assieme, come ad esempio il saggio Cercando il paradiso perduto (3) sull’esperienza dei campeggi gay, di cui entrambi abbiamo curato i testi. Credo sia stato in Grecia che per la prima volta ci siamo detti: «Quel foglio [«Lambda»] non ha la dignità di un organo di comunicazione importante. Perché non proviamo a fare un vero giornale?». In quegli anni entrambi avevamo un impiego: lui alla Fiat, in modo sempre più saltuario e precario, perché aveva scelto la visibilità e l’impegno in anni davvero difficili per i militanti omosessuali; io, invece, avevo il mio posto all’INAM di Milano, vinto con concorso nazionale ancora da studente. Lì c’è stato il salto nel vuoto: abbiamo avuto il coraggio di licenziarci e di farci dare la liquidazione, poco più di tre milioni a testa. Iniziare l’avventura di un giornale con tre milioni a testa era da matti. Per di più non avevamo mai fatto un giornale prima… «Lambda» era poco più di un foglio… Fatto sta che Felix ha lasciato Torino, si è trasferito a Milano, l’ho fatto venire a casa mia, dove ha abitato per sei mesi, prima che gli trovassi casa non molto lontano da me, grazie a un’amica che andava via e lasciava il suo appartamento.

Dove abitavi allora?

La zona in cui abitavo era viale Tibaldi, dove c’era il Cristallo (4). Io stavo in via Zamenhof, che dava su Corso Ticinese dove passava il tram…

Quindi la prima redazione è stata a casa tua in via Zamenhof?

Sì, il numero zero lo abbiamo fatto per terra in casa mia, appiccicando le immagini con la colla sui menabò. Quando l’interno era pronto sono andato a cercare un tizio che sapevo essere un buon grafico. È lui che ha realizzato la prima copertina di «Babilonia» con tutte le lettere della testata che sembrano sbandare di lato e al centro questa bella immagine di Schifano…

Una copertina a dir poco iconica. Come è nata?

Avevo un volume di fotografie di Mapplethorpe (5) che mi piaceva molto. Avevo scelto questa immagine di un uomo di colore fotografato seduto e di spalle che diedi a Corrado Levi (6). Corrado Levi la portò a Roma e la dette a Schifano (7). Schifano, in un momento di suo delirio artistico, prese un pennarello rosso e disegnò un gran cazzo con le palle, così… [disegna col dito nell’aria]

Fu anche realizzata una maglietta da quella copertina…

Una maglietta meravigliosa. Dovrei averne ancora una da qualche parte.

Tu dici «La diedi a Corrado Levi», quindi c’era una rete amicale intorno che vi aiutava in questa impresa…

Corrado veniva dal Fuori!, era di Torino, conosceva bene Felix, conosceva bene me… ci conoscevamo tutti… Pezzana, Francone, tutti…

Tu in che anno sei arrivato a Milano da Città di Castello?

Nel 1974.

E quando sei arrivato a Milano hai cominciato a…

Non subito, ma nel giro di un paio di anni ho cominciato a vivere la dimensione sociale della mia omosessualità, entrando nel collettivo fondato da Elio Modugno (8)…

Il CLS?

Sì, il Collettivo di liberazione sessuale – un collettivo della nuova sinistra – e da lì ho iniziato a conoscere tutta la cosiddetta comunità gay milanese e a fare attivismo. Era lo stesso anno in cui in via Morigi i COM (9) avevano occupato la casa e, quindi, vidi il primo spettacolo di Mieli…

La Traviata Norma?

Sì. In seguito, poco dopo la sua apertura, ho lavorato a Radio Canale 96, la prima radio della sinistra extraparlamentare, antecedente a Radio Popolare, dove ero responsabile della rubrica giornaliera degli spettacoli, per la quale, assieme a una ragazza di nome Lucia, intervistavo gli attori e i cantanti di passaggio sulla piazza di Milano. Ho lavorato due anni alla radio.

Ti ricordi come sono arrivati i COM in Canale 96?

Sì, e ricordo che i COM avevano una rubrica autogestita il sabato sera. Erano decisamente scatenati, Mario Mieli era nel suo momento migliore, stava per pubblicare il suo libro Elementi di critica omosessuale… erano anti-radicali, molto animosi contro Pezzana… e volevano essere di sinistra [N.d.R. Pezzana nel 1974 aveva federato il Fuori! al Partito Radicale], non riformisti, ma rivoluzionari. Volevano essere un gruppo svincolato e libero, nell’ambito della sinistra extraparlamentare. Erano sguaiati, eccessivi e semi-travestiti, mentre dall’altra parte c’erano gli omosessuali con la barba…

Tipo Elio Modugno…

Sì, tipo Elio, che era l’esatto contrario. Una delle cose che ho tentato di ottenere in seguito con «Babilonia» è stata la convivenza – che sembrava impossibile – delle due anime del movimento. Ricordo che nei primi tempi ero terrorizzato dalle checche, io non mi riconoscevo in loro. Andavo in via Morigi e c’erano queste matte che ti saltavano addosso… io ero terrorizzato perché non mi sentivo così e loro non rappresentavano quello che provavo…

Eppure loro rivendicavano questa modalità come una forma di lotta…

E ne avevano tutte le ragioni e io ho cercato con «Babilonia»… è stata una sfida e in qualche modo credo di averla vinta… di accogliere tutte e due queste anime, che quasi sembravano un ossimoro, l’una il contrario dell’altra. Anche oggi io rivendico come legittime sia la checcaggine che la militanza seria: ci vogliono tutte e due. Va detto che in quei momenti lì era più violenta e più efficace la checcaggine perché scioccava la gente… gli altri militanti al confronto sembravano persone normali. Io ho una mente che ama l’ironia, il sarcasmo, la trasgressività… in seguito mi sono travestito anche io da donna, ne ho fatte di tutti i colori, però allora ero terrorizzato…

Lo posso immaginare, Mario era un campione della provocazione.

Era troppo per me all’inizio.

C’è una cosa molto importante da ricordare: «Babilonia» esce da subito in edicola…

Era quello che volevamo…

…perché «Lambda» al massimo la trovavi nelle librerie della sinistra.

Non aveva nessuna distribuzione. Noi, invece, trovammo un distributore di riviste pornografiche, Bartolo Miani, che diventò il terzo socio del giornale soltanto per poterci offrire la distribuzione. Grazie a lui arrivavamo in edicola. Però in edicola eravamo collocati tra le riviste porno…

Me lo ricordo benissimo.

C’erano anche molti abbonati, a cui inviavamo la rivista in buste assolutamente anonime, che il più delle volte avevano come destinatario una tristissima e anonima casella postale. Non avevamo pubblicità, anche perché – con nostro disappunto – all’inizio tutti gli stilisti avevano paura del target gay. Non avevamo alcun finanziamento pubblico o dai partiti. Non abbiamo avuto mai niente. Siamo stati di un’incoscienza… non saprei neppure come definirla… vertiginosa!

Anche perché nel vostro caso non era un passatempo, era il vostro lavoro.

Certo. E se siamo riusciti a portare avanti il giornale è stato grazie a tutte le iniziative che abbiamo inventato e organizzato, come i campeggi e le feste… I campeggi ci aiutavano molto perché nel giro di un mese facevamo un po’ di milioni che poi venivano immediatamente spesi per pagare i debiti coi tipografi…

I lettori non vi aiutavano?

Raccoglievamo cassa con gli annunci e facendo promozione diretta al giornale nei locali, alla Nuova Idea di Milano, ma anche nei locali di Bergamo e Brescia. Ciò che ci ha sostenuto tantissimo è stata l’invenzione della guida dei luoghi e dei locali gay, che avevamo chiamato «Italia Gay». Di «Italia Gay» ne vendevamo… mi sembra che la prima edizione abbia venduto diecimila copie e dentro c’era anche la pubblicità di molti dei locali che erano presentati nella guida. Con questa guida abbiamo pagato i costi e i debiti del giornale. Noi non avevamo una lira, nessuno ci dava il benché minimo contributo, che ne so?… per la carta… mai un soldo né dallo Stato né dai partiti. Niente.

Però siete riusciti a rimanere in edicola per anni e anni… I collaboratori come venivano scelti?

I collaboratori all’inizio arrivavano dal giro delle persone amiche. Erano giornalisti molto validi, come Mauro Gaffuri, che era già un avviato giornalista e che utilizzava degli alias per le collaborazioni: si firmava Blanche Dubois per la rubrica di teatro – dal nome del personaggio di Tennessee Williams in Un Tram che si chiama desiderio -; poi usava lo pseudonimo Norma Desmond – il personaggio immaginario creato da Billy Wilder per il suo film culto Viale del Tramonto– per la rubrica di cinema e Christine Manson per quella sulla TV.

Fu anche direttore all’inizio.

Sì, per qualche numero…

Credo che ci fosse stato un primo direttore che aveva avuto però subito dei problemi con la testata per cui lavorava (10), poi Mauro…

Sì, che con la presa in carico della direzione responsabile ha iniziato a firmare con il proprio nome. A seguire ci sono stato io, quasi subito… Mauro mi aveva consigliato e seguito nella procedura per iscrivermi all’albo dei pubblicisti per poter firmare il giornale, anche perché lui che era agli inizi della carriera aveva avuto dei fastidi e delle perplessità da parte di direttori e caporedattori poco aperti con cui lavorava.

Poi c’erano Emilio Pappini, Marc De’ Pasquali… Mario Mieli ha scritto nei primi due numeri, poi purtroppo è morto… Inoltre c’erano dei ragazzi che ci aiutavano per le traduzioni, del tutto gratuitamente. Io, Felix e Mario Anelli, il terzo pilastro di «Babilonia» che svolgeva il ruolo di segretario di redazione, una persona squisita, ci davamo allora 500 mila lire al mese a testa e per circa dieci anni siamo andati avanti così… a Milano! Ci pagavi giusto l’affitto e poco altro… va beh… Un’altra cosa che ha aiutato «Babilonia» è stata l’invenzione della Libreria Babele, che fu sin dall’inizio un successo, perché era frequentatissima, era l’unica libreria gay in Italia…

Com’è nata l’idea della Babele?

L’abbiamo pensata Felix ed io: eravamo convinti che quella di una libreria era una buona idea e che sarebbe stata utile anche per la distribuzione di «Babilonia». In noi c’era una rivendicazione uno scopo che sorreggeva tutto il nostro impegno: volevamo associare una dimensione culturale all’omosessualità, che fino ad allora era stata vista come una cosa che riguardava quattro depravati che andavano a battere ai cessi della stazione o che veniva identificata con i travestiti. Noi volevamo dare uno spessore culturale all’omosessualità.

Come lettore ciò che apprezzavo di «Babilonia» era il fatto che si presentasse come una rivista molto contemporanea, legata allo spirito del suo tempo. Era molto pop. C’era musica, cinema, arte… era intellettuale senza essere intellettualistica.

Certo, non aveva la raffinatezza di una rivista come la francese «Masques», che usciva in meravigliosi volumi trimestrali, dove scrivevano grandi intellettuali… -, però per l’Italia «Babilonia» era diventata un punto di riferimento. Soprattutto per gli omosessuali della provincia: gente disposta a fare anche 50 chilometri col pullman o il treno per andare in un’altra città, comprare la rivista, nasconderla dentro un altro giornale e portarsela a casa.

Quante copie riuscivate a vendere?

Sette, otto mila all’inizio…

Non male.

No, infatti. Pian piano abbiamo cominciato ad avere qualche riscontro positivo. A Firenze, ad esempio, c’era Marcello, il proprietario del Crisco e del Tabasco, che presto è diventato un grande sponsor di «Babilonia». Per anni ha acquistato in ogni numero pagine pubblicitarie per spingere i suoi locali. Lui e sua sorella Mara. Marcello è stato uno dei nostri più importanti sostenitori. Veniva anche ai campeggi gay con il suo fidanzato, prendeva un bungalow, era una persona squisita. Mi è molto spiaciuto quando è morto di Aids…

Quella dei locali è stata in generale un’ottima fonte di sostentamento per il giornale: negli anni Ottanta spuntavano come funghi e di pubblicità su «Babilonia» se ne vedevano molte…

Parecchi poi non pagavano… mai… lasciamo perdere…

Senti parliamo dei campeggi. Nel 1979 viene organizzato il primo campeggio in Italia. Già all’inizio hai detto di aver conosciuto Felix al campeggio internazionale in Grecia l’anno prima, che era stato un piccolo disastro di organizzazione…

Fu più una diaspora che un campeggio. In Italia ci furono i primi due campeggi a Capo Rizzuto organizzati da Felix.

Tu ci andasti?

Io ci ero passato, anche perché poi abbiamo scritto assieme il libro Cercando il paradiso perduto…

Con le foto di Giovanni Rodella (11).

Alcune di Giovanni, altre di altri partecipanti… Il primo campeggio di cui mi occupai dell’organizzazione venne organizzato vicino a Ortona, in Abruzzo. Come organizzatore ho fatto quattro campeggi, impegnato dalla mattina alla sera, un casino… Ricordo che, nell’imminenza dell’uscita del primo numero di «Babilonia», Felix era andato a cercare il campeggio. Era dicembre e lui si è involato lasciandomi sul groppone tutte le attività per la pubblicazione del primo numero. Era il primo numero, era importantissimo ed io ero solo.

Intendi il numero 1, non il numero zero.

No, il numero 1, che fu in edicola nel gennaio del 1983, quello con la copertina di Querelle de Brest. Ero in crisi perché mi sentivo abbandonato.

Ricordi l’accoglienza del primo numero? Come andò?

A Milano alcuni giornali si accorsero di noi e iniziarono a seguirci. Poi, sai, noi abbiamo sempre fatto dei bellissimi dossier, delle inchieste che poi venivano riprese anche da altre testate. Inoltre, a spargere il verbo, c’erano le feste…

Che sono cominciate quasi subito.

Subito, prima ancora che uscisse il giornale in edicola ci fu una festa per il numero zero al Teatro Tenda, a cui prese parte anche Mario Mieli, con un vestito marocchino meraviglioso, che poi mi regalò, un vestito tutto ricoperto di perle, un antico abito tradizionale da sposa…

Quindi ci fu una festa sin dal numero zero.

Al Teatro Tenda di Milano, dove venne… non so se l’hai conosciuto, io lo chiamavo «il comunista mite»… Mario Spinella, un intellettuale finissimo, che ci seguiva. Poi c’era Pigi…

Pigi Mazzoli?

Sì, vestito da marinaretto di Brest. I travestimenti di Pigi erano spettacolari.

Mitiche sono state anche le feste di «Babilonia» alla Nuova Idea. Il collegamento con quel locale come nacque?

Beh, era il locale gay più grande di Milano. La proprietà era a dir poco losca, ma riuscivamo a conviverci. C’erano tre sale da ballo!

Era pazzesco, me lo ricordo.

C’era una sala di liscio enorme e poi la sala della disco music. C’era sempre una miscela umana sconvolgente e coinvolgente. Noi organizzammo delle feste meravigliose invitando deejay molto importanti.

La affittavate?

Certo. E veniva chiunque. Veniva Giuni Russo, veniva Fiorucci, Ivan Cattaneo… una volta mi pare che sia venuta pure Patty Pravo. Ricordo delle feste meravigliose. C’era questo nostro amico, Giorgio Funari, uno scenografo che si occupava di allestimenti con i fiori. Lavorava per grossi eventi della moda, per le cene milanesi più mondane di allora. Ricordo che trasformò la Nuova Idea in una giungla, con tutti questi ragazzotti bonazzi vestiti da Tarzan e le travestite vestite da Jane. Io ero il presentatore, non ti dico il ridere. In un’altra occasione abbiamo organizzato l’elezione di «Mister Babilonia» e ci saranno state 2.500 persone.

Che meraviglia.

Che manicomio!

Siamo nei primi anni Ottanta e di lì a poco sarebbe arrivato l’incubo dell’Aids.

Il terzo numero di «Babilonia» del marzo 1983 uscì con una copertina che titolammo Cancer Gay?, perché all’estero già si parlava di questo argomento. Lo leggevamo sui giornali americani, su quelli francesi. C’era già questa cosa.

Quindi la prendeste seriamente?

Da subito. L’ultimo campeggio che organizzammo fu a Porto Sant’Elpidio nell’‘84 e fu a dir poco problematico. Arrivavano gli olandesi e i berlinesi già tutti sieropositivi… come facevi a non prenderla seriamente? Abbiamo dovuto optare per la decisione molto sofferta di non fare più campeggi, perché il rischio di contagio si era alzato esponenzialmente. Sai, lì non si faceva altro che trombare dalla mattina alla sera… Come fai ad essere complice di una promiscuità che porta con sé così tanti rischi. Che poi non la puoi impedire, ci mancherebbe, però…

Fu una forma di autocensura?

Certo. Ricordiamoci che allora non c’erano cure, solo, di lì a poco. l’AZT, che però ha causato molte morti. Ho quasi più amici morti di AZT che a causa del virus stesso. Che poi si trovava solo in Svizzera. Era caro, introvabile e t’ammazzava.

Quelli sono gli anni in cui inizia a prendere forma l’Arcigay. Quale è stato il rapporto tra «Babilonia» e Arcigay?

Noi eravamo molto amici di don Marco Bisceglia. Io stesso sono stato segretario nazionale di Arcigay. Mi sembra che al terzo o quarto campeggio organizzato dal giornale sia venuto anche Grillini. Arcigay è cresciuto con noi e ci fu una divisione di compiti: noi ci occupavamo di cultura e informazione, loro di socialità. Loro avevano le tessere e i contatti politici… certo che quei torsoli del PCI non aiutavano… facevano la guerra a Grillini. Anche noi non siamo mai riusciti ad avere un rapporto privilegiato con il PCI. Erano più bigotti dei democristiani in quel momento.

Ho fatto un’intervista a Menduni (12), che era il presidente di Arci Nazionale…

Era in gamba…

…e lui dice che l’avvicinamento del PCI alla questione omosessuale avviene esclusivamente per un calcolo di tipo politico, perché il Partito radicale, che aveva candidato già nel 1976 persone omosessuali, alle politiche del 1979 passa da quattro a 19 parlamentari. Il PCI invece aveva avuto una battuta d’arresto. Pare che da questo sia scattata l’esigenza di dialogare con i froci. Però l’interesse elettorale non vuol dire accettazione della questione.

Certo che no. Ti ricordi quella lettera all’interno del PCI che scrisse quell’omosessuale… era un rospo che non riuscivano a digerire.

Com’è stato il rapporto di «Babilonia» con gli intellettuali?

Buono. Pensa che la prima guida gay fu recensita da Pier Vittorio Tondelli. La prima intervista che feci per il giornale fu con Sylvano Bussotti e lui era innamorato di «Babilonia».

Alberto Arbasino?

Arbasino non si fece mai intervistare. L’avremo cercato almeno venti volte, ma lui niente. Aldo Busi subito, lo intervistai io.

Poi divenne anche collaboratore.

Sì, lui era un intellettuale importante in quel momento… Poi Dario Bellezza… Angelo Frontoni, il fotografo di Ursula Andress e di molte altre dive del cinema, era un amico mio e di «Babilonia»… La reazione negativa di Pasolini al movimento era stata emblematica, perché era come se noi volessimo andare a sputtanare quel mondo che «se non si dice si fa di più». Questo era ciò che professava Arbasino: «Quanto era meglio quando non si diceva, ma si faceva di più!».

Però la gente veniva uccisa ogni tanto…

Ma certo, veniva ammazzata nei parchi di notte. C’erano i ricatti sul lavoro per chi veniva scoperto gay. Nella scuola quanti insegnanti erano gay nascosti, perché sarebbero stati buttati fuori. Come fai ad accettare questo discorso del «si faceva di più»? Che poi era tutta gente che andava a marchette…

Voi avevate collaboratori da ogni parte d’Italia: Francesco Gnerre e Andrea Pini da Roma…

Ma scherzi? Gente di elevata qualità. A Roma andavo ogni mese a fare una riunione per mettere giù idee per articoli. Da lì arrivò Antonio Veneziani (13)… ma ricordo anche Carlo Jansiti, che ora vive a Parigi da molti anni, lui ha collaborato molto con «Babilonia». Aveva la passione per l’astrologia e curava una bellissima rubrica in cui parlava dei segni zodiacali dei grandi artisti del passato, ma ha anche intervistato personaggi come Paola Borboni, Lina Wertmuller, Gian Maria Volonté. Abbiamo sempre avuto collaboratori di grande qualità.

Com’erano i rapporti tra la redazione e gli uffici stampa delle case discografiche o cinematografiche del tempo? Vi davano retta?

In linea di massima erano collaborativi, ma devi tenere presente che non era facilissimo tirare su il telefono e dire: «Buongiorno, siamo la redazione di un giornale omosessuale». I pregiudizi erano pesantissimi. Ti racconto un fatto. Quando mi recavo in questura per far fare i permessi o le autorizzazioni per le attività che organizzavamo all’inizio c’era il fuggifuggi generale, i poliziotti si davano di gomito e solo dopo un po’ si avvicinavano per venire a vedere il “frocio”. Mi si fermava il respiro ogni volta che ci andavo perché era una vera umiliazione. C’era un clima faticosissimo.

Però di attenzione ne avete avuta…

Molta. Ricordo che qualche anno dopo facemmo un’inchiesta con Giovanni Dall’Orto…

Giovanni c’era da subito?

Noi, lui venne qualche anno dopo. Ci mandava ogni tanto qualcosa, ma non era ancora un vero militante… quando lui scrisse l’inchiesta sugli omosessuali al confino nelle isole del sud durante il fascismo (14) – un’inchiesta molto bella – «Panorama» la volle e la ripubblicò.

Caspita!

Sì, però a me fecero un attentato: mi incendiarono casa, di notte con una tanica di benzina…

Come atto omofobo?

Certo. Questo questore, di cui l’articolo faceva il nome, era ancora vivo.

Quindi c’era anche una motivazione politica.

Direi proprio di sì. Vennero alle tre di notte, fortuna che non ero in casa. Sono andati a fuoco il mio appartamento e i due che avevo a fianco. Stavo all’ottavo piano e avevano anche bloccato l’ascensore. Per fortuna non ci scappò il morto. Io feci denuncia, ne parlarono i quotidiani milanesi, il «Corriere della Sera» diede un grande risalto alla vicenda… l’unica misura presa dalla questura fu una gazzella della polizia di fronte alla redazione di «Babilonia» per cinque o sei mesi.

La redazione di «Babilonia» era…

Era in via Ebro.

Lo sai che anch’io ho collaborato al giornale?

Ma… non ci si conosceva?

Beh, sai, io conoscevo te ovviamente, ma mi interfacciavo soprattutto con Mario Anelli.

L’ho visto qualche anno fa, ho avuto il suo numero da Mattia Morretta e siamo riusciti a vederci un pomeriggio. Lui è quello che ha portato avanti «Babilonia» insieme a una cooperativa di collaboratori a cui io ho venduto le mie quote: c’erano Giovanni Dall’Orto, Mario Anelli e altri ragazzi…

In che anno hai lasciato «Babilonia»?

Nel 1995.

L’intervista termina qui. Di lì a qualche minuto sarebbe iniziato il vernissage. Ci siamo abbracciati con la promessa di una mia discesa a Città di Castello per continuare a chiacchierare. Mi mancherà molto chiacchierare con Ivan. Senza dubbio è stata una delle persone più generose, disponibili e divertenti che io abbia mai conosciuto nel corso del mio peregrinare alla ricerca della storia LGBT+ italiana e dei suoi protagonisti.

Fabio Bedini, un caro amico di Ivan, ieri nel corso di una mesta telefonata mi ha detto: «Se n’è andato come ha sempre desiderato. Aveva l’incubo di morire in un ospedale. Si è accasciato nel suo appartamento appena rientrato da una festa di compleanno dove aveva visto amici e si era divertito. Probabilmente non si è neppure accorto di andare via».

Voglio davvero sperare che sia così.

Ivan Teobaldelli (Sestino, 15 ottobre 1949 – Città di Castello, 10 marzo 2025) è stato uno scrittore, poeta, giornalista, editore e direttore della rivista di cultura omosessuale «Babilonia», dal 1982 al 1995.

Mi mancherai, Ivan. Mancherai a tutti coloro che ti hanno conosciuto e voluto bene. Come ti ho detto poco prima di salutarti: mille volte grazie per tutto quello che hai fatto per noi.

*************

Legenda per la GenZ:

Giorgio Umberto Bozzo (Rapallo, 1963) è un autore radiotelevisivo, drammaturgo, regista teatrale, produttore culturale, podcaster e autore dei progetto Le Radici dell’Orgoglio e La Compagnia del Gender. Nel maggio del 2024 ha pubblicato il primo volume del saggio sulla storia del movimento LGBT+ italiano Le Radici dell’Orgoglio.

(1) Angelo Pezzana è un attivista, politico, giornalista e saggista italiano (Santhià, 15 settembre 1940). Nel 1971 è stato tra i fondatori del Fuori! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano), di cui per anni è stato leader.

(2) Verso la fine del 1978 Felix Cossolo fa uscire su «Lambda» una finta intervista a Marco Pannella in cui il politico ammette la propria omosessualità. Alcuni redattori e Angelo Pezzana, che di «Lambda» era il direttore responsabile, decidono di uscire dalla testata per protesta.

(3) Ivan Teobaldelli e Felix Cossolo, Cercando il paradiso perduto, Milano, Gammalibri, 1981

(4) Il cinema teatro Cristallo di via Castelbarco (successivamente mutato in City Square, Propaganda, Lime Light, mentre oggi la struttura ospita un supermercato) negli anni Ottanta era una storica location per proiezioni cinematografiche e concerti pop-rock.

(5) Robert Mapplethorpe (New York, 4 novembre 1946 – Boston, 9 marzo 1989) è stato un famoso fotografo americano.

(6) Corrado Levi è un attivista, docente universitario, artista, saggista, tra i fondatori e finanziatori del Fuori!.

(7)Mario Schifano (Homs, 20 settembre 1934 – Roma, 26 gennaio 1998) è stato un pittore e regista italiano.

(8) Elio Modugno (Milano, 24 luglio 1942 – Malaga, Spagna, 21 agosto 1978) è stato un attivista italiano. Tra i fondatori dell’Airdo (Associazione Italiana per il riconoscimento dei diritti degli omofili) nel 1972, come militante di Democrazia proletaria avrebbe fondato nel 1975 il Collettivo di liberazione sessuale. È morto tragicamente nel corso di una vacanza in Spagna.

(9) I COM sono i Collettivi omosessuali milanesi che vengono creati nella primavera del 1976 da Mario Mieli quando si esaurisce l’esperienza del Fuori autonomo milanese.

(10) Il giornalista che accetta per primo la direzione responsabile è il siciliano Beppe Occhipinti.

(11) Giovanni Rodella è un fotografo che ha documentato molte manifestazioni ed eventi del movimento omosessuale. Ha pubblicato: Giovanni Rodella, Come eravamo – La presa di coscienza del movimento omosessuale italiano 1976-1983 (con testi di Ivan Teobaldelli), Firenze, Nardini Editore, 2021

(12) Enrico Menduni è un sociologo e saggista italiano, a lungo ha ricoperto la carica di presidente dell’Arci Nazionale.

(13) Antonio Veneziani è un poeta, scrittore, curatore editoriale e drammaturgo italiano. Ha dedicato moltissimi testi ai più svariati aspetti dell’omosessualità.

(14) Giovanni Dall’Orto, Per il bene della razza al confino il pederasta, su «Babilonia» n. 35, aprile 1986, pp. 14-17.